上海书展,什么最可爱?

答案一定是读者。

8月14日,今年上海书展第二天,记者在上海展览中心遇到了两位普通又特别的读者——12岁的上海少年汪宏嘉和72岁的北京奶奶刘女士,相差60岁的两位读者的故事,让记者感动。

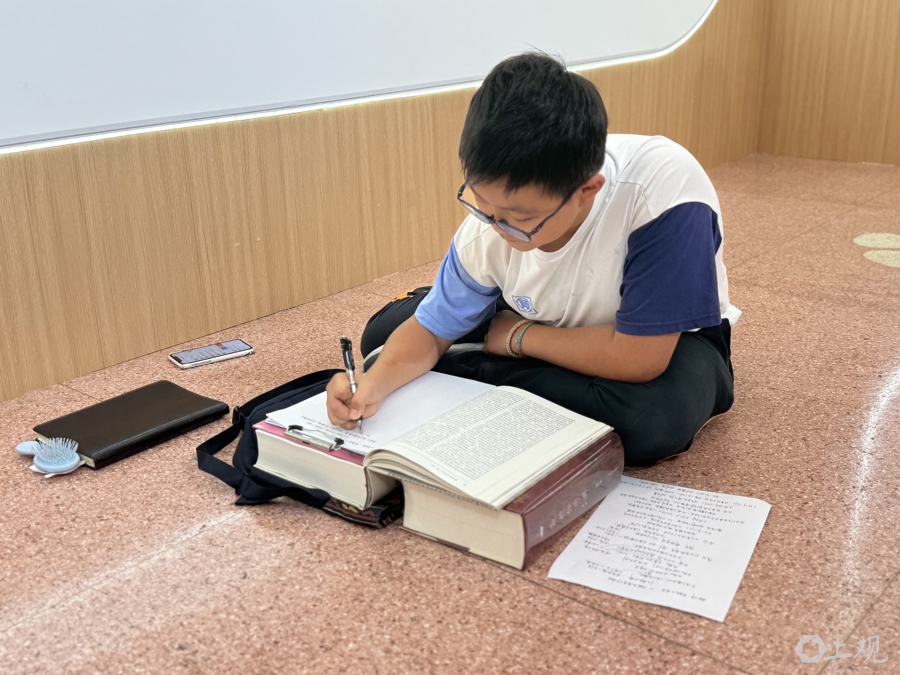

12岁的上海少年汪宏嘉,过完暑假就要升入行知二中初一。在世纪出版馆精品展展区,他用自己的布包垫着厚厚的《敦煌学大辞典(第二版)》,一条一条地抄录着其中词条,笔迹工工整整。

12岁的汪宏嘉专心抄录《敦煌学大辞典(第二版)》。施晨露摄

12岁的汪宏嘉专心抄录《敦煌学大辞典(第二版)》。施晨露摄

精品展对面,世纪出版馆的活动区,一场场阅读活动轮番举办,任凭周遭环境喧嚣,小汪沉浸于敦煌学的世界,头不抬,手不停。

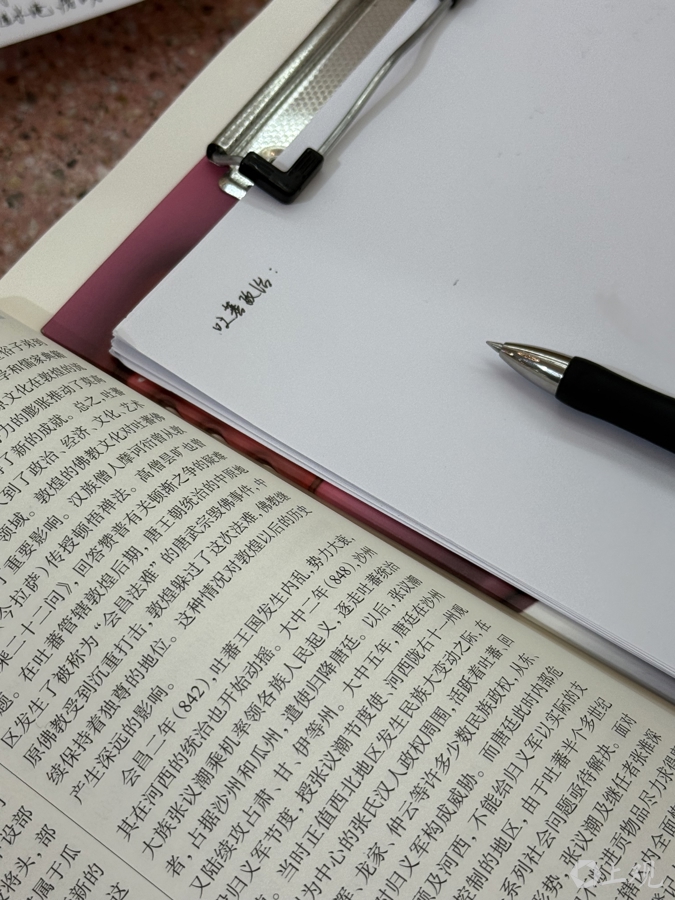

“我对敦煌学非常感兴趣,平常看到的书相对浅显,这里有更深的敦煌学研究文献。”汪宏嘉告诉记者,今年1月出版的《敦煌学大辞典(第二版)》,他早有关注,他拿出手机,有这套书在网上的售价截图,“跟妈妈申请过,一方面是有些贵,另一方面网上看不到内容,不知道自己能不能看懂。”

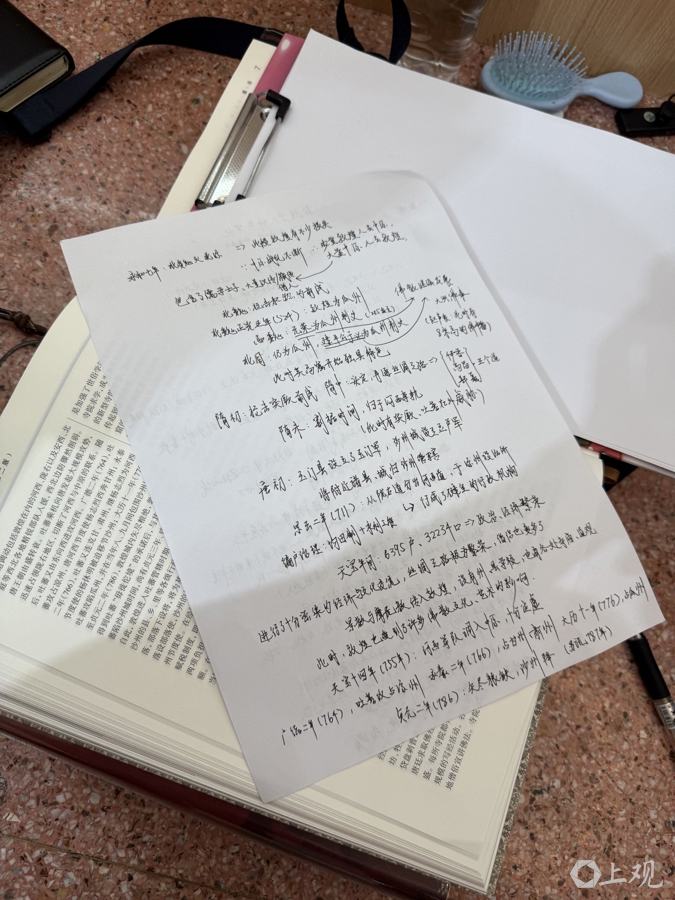

逛书展的第一天,看到这套书可以在世纪出版馆精品展的“敦煌典籍”区阅读,小汪当即决定要把感兴趣的词条抄下来。“昨天抄的是自己想了解的词条,今天补上老师跟我说过但我还没来得及学的内容,明天我还要来。”

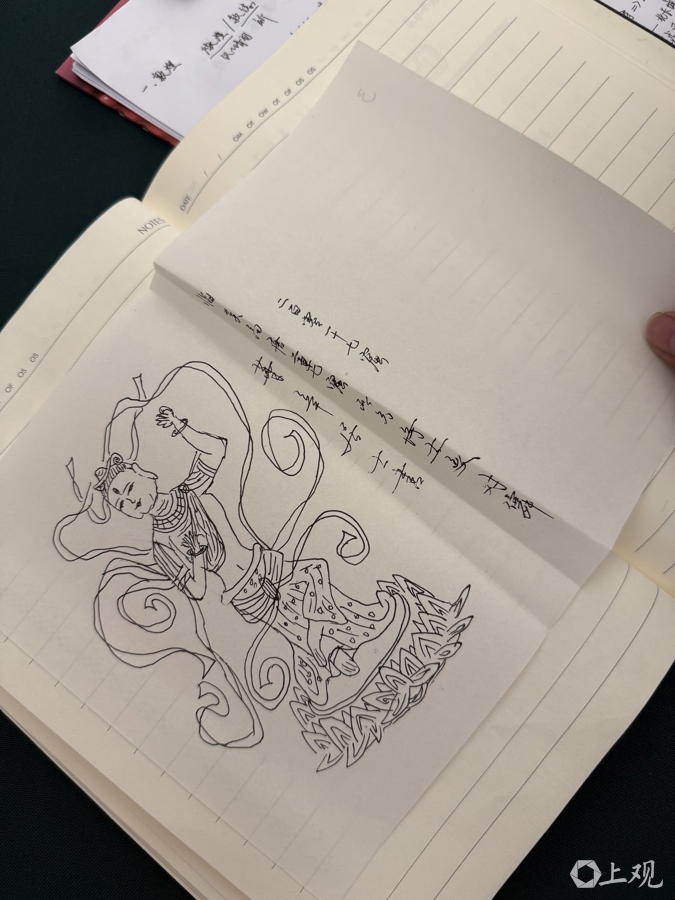

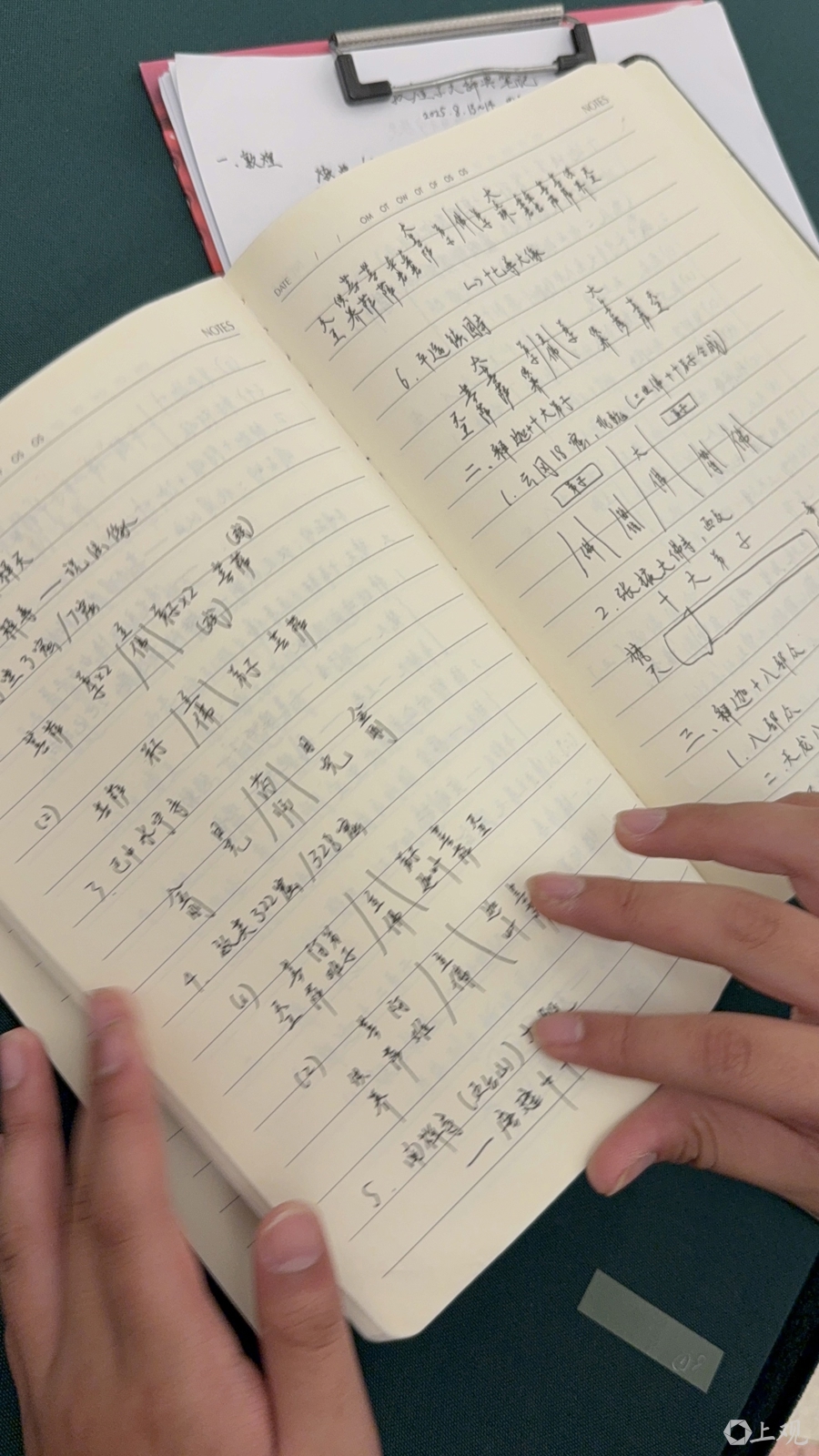

小汪的抄录笔记。施晨露摄

小汪的抄录笔记。施晨露摄

敦煌学,被称为冷门绝学。百年来,中国的敦煌学研究从“国运衰则文运衰”步入“国运兴则文运兴”。1925年,“敦煌学”一词首次出现在日本学者石滨纯太郎的演讲中,日本一度跃为敦煌学研究执牛耳者;1983年,中国敦煌吐鲁番学会成立,会长季羡林提出“敦煌在中国,敦煌学在世界”,于1998年主编出版的《敦煌学大辞典》成为上世纪海内外第一部、也是唯一一部敦煌学研究集大成的专科辞典;20年后的2018年,敦煌学者在新成果不断涌现的新局下再度集结,修订出更为完备、意在传之世代和传之世界的《敦煌学大辞典》(第二版),今年1月由上海辞书出版社推出,被学界誉为新时代敦煌学研究的里程碑。

汪宏嘉与敦煌结缘,开始于小学三年级读到的一本书,浙江大学教授刘进宝撰写的《敦煌学通论》。“一个通宵读完了,对当时的我来说还有点难,但我特别感兴趣。”从此,小汪推开了敦煌的“门”,上海的书店成为他学习的最好场所,“曾经开在外滩的读者书店,复旦周边的悦悦书店、学悦风咏书社,我都听过很多讲座。”

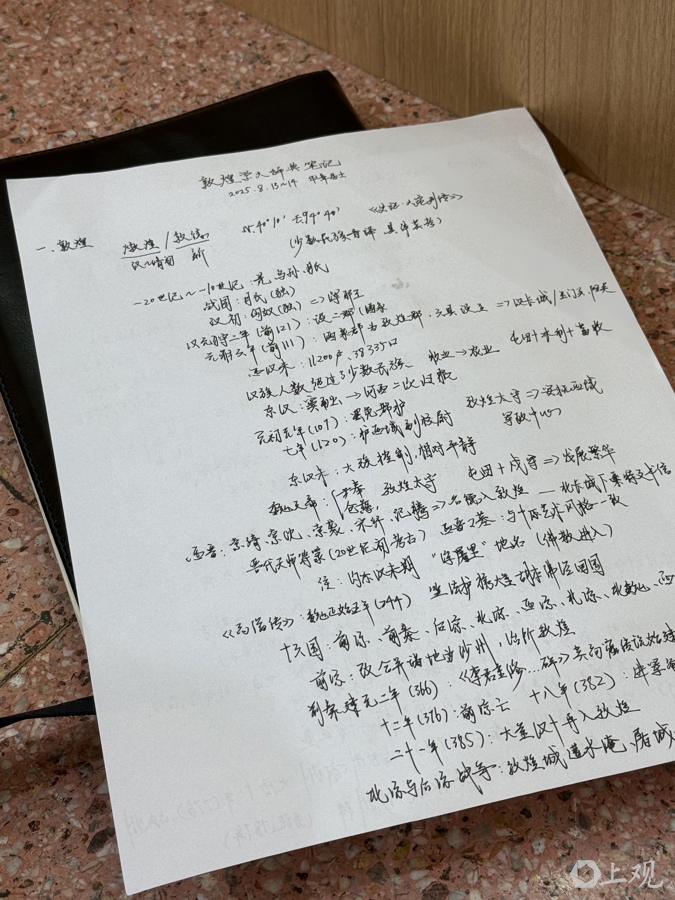

连续三个寒假,汪宏嘉亲身前往敦煌,零下好几度在洞窟里抄经描画几个小时“心里热腾腾的”,“夏天看人,冬天看窟,收获特别大”,最近一次从敦煌回来,他还和小伙伴一起做了英文版的研究报告,自己学习、听讲座的笔记已经记到第五本。

小汪的学习笔记。施晨露摄

小汪的学习笔记。施晨露摄

上海是敦煌文献出版高地,就在本届上海书展前,“敦煌文献系统性保护整理出版工程”重要阶段性成果《辽宁省博物馆藏敦煌文献》由上海古籍出版社推出;《敦煌学大辞典(第二版)》出版方上海辞书出版社已启动《吐鲁番学大辞典》编纂。

在上海辞书出版社的帮助下,小汪与参加完上海书展活动、刚刚前往机场的《敦煌学大辞典(第二版)》副主编、《吐鲁番学大辞典》主编、北京大学教授荣新江通了电话。“我想请教一个小小的问题……”和仰慕的敦煌学大家交流,小汪不好意思地说:“还是有点紧张,我看过荣老师写的《满世界找敦煌》。”《敦煌学大辞典(第二版)》编辑赵航则感慨,“小小年纪,问的问题很专业。敦煌学事业,后继有人。”

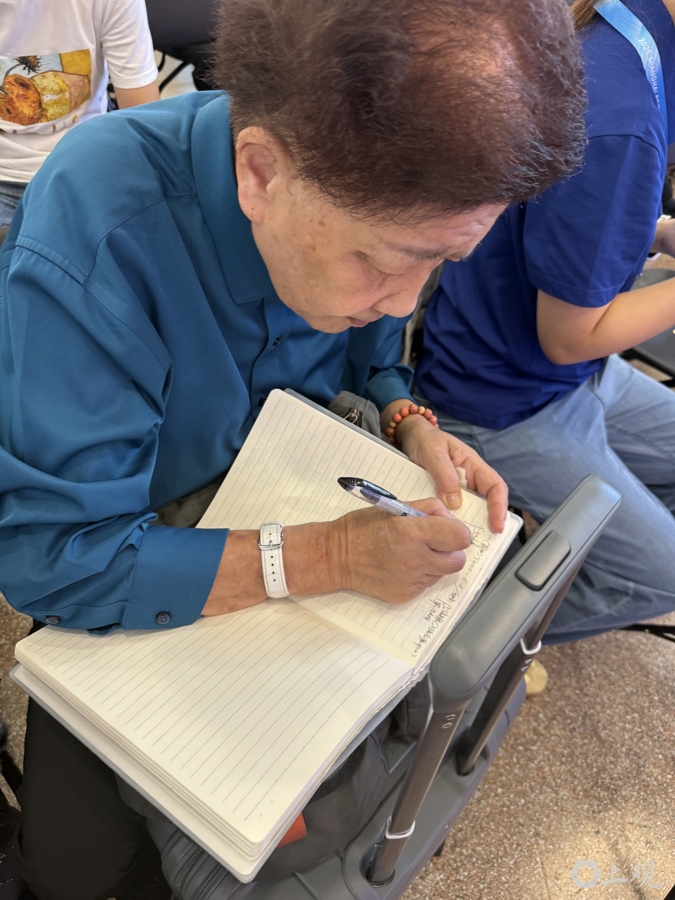

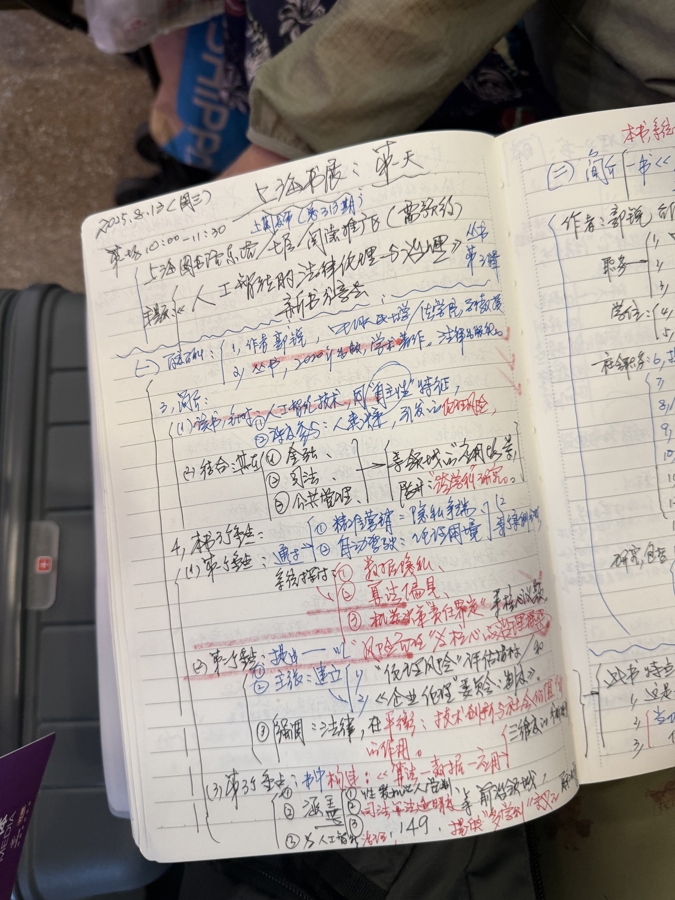

少年是未来的希望,老读者对阅读的执着,一样动人。14日下午举办的“现实的应和,文学的立场”《朝花副刊文艺评论集萃》分享会现场,记者发现,坐在第一排一位上了年纪的读者用行李箱当桌面,认真记着笔记。

用行李箱当“桌面”的老读者从北京专程来参加上海书展。施晨露摄

用行李箱当“桌面”的老读者从北京专程来参加上海书展。施晨露摄

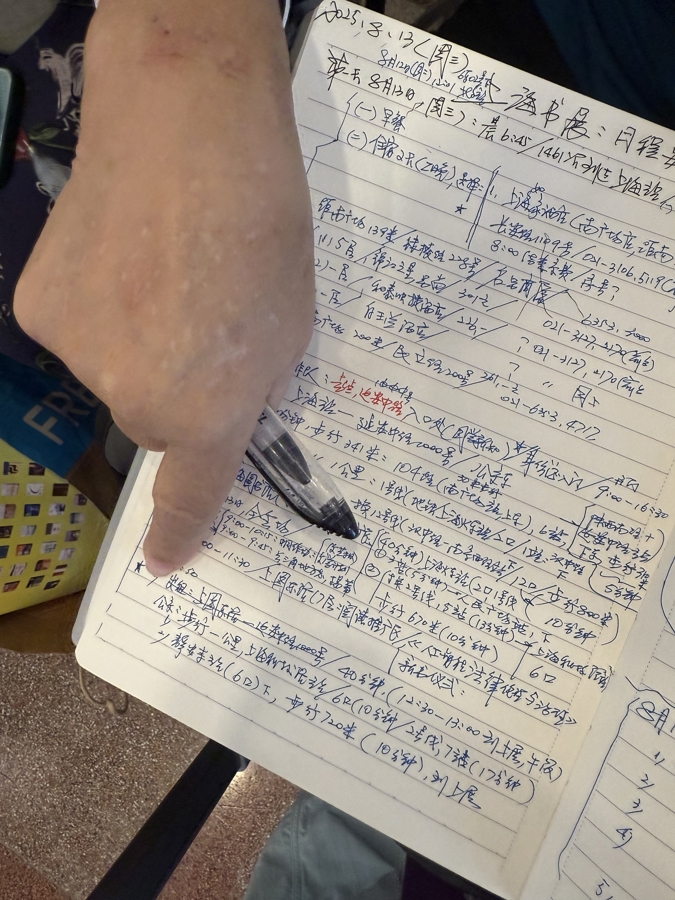

“我姓刘,从北京来,昨天坐了18个半小时的火车,清晨到上海去旅馆放下行李,就去上图东馆听讲座了。”刘奶奶专为上海书展而来,她翻开笔记本给记者看,纸页上密密麻麻写着计划,第一天先去上图东馆,再到上海展览中心,14日有6场上海书展的阅读活动要参加,15日中午就要离开上海,一早还要来上海书展听一场讲座。刘奶奶的笔记里尽是上海书展之行必看展区、拟购图书、住在哪里等“思维导图”清清楚楚……

刘女士为上海书展做了充足功课。施晨露摄

刘女士为上海书展做了充足功课。施晨露摄

刘奶奶说她是“生在上海的北京人”,出生早产,住过上海医院的“暖箱”,对上海有着特殊感情,专门来上海书展已有10多年了,退休之后对中华优秀传统文化特别感兴趣,苏东坡、白居易以及文物故事等都是她感兴趣的,记者在她的笔记里同时也看到了关于人工智能、算法等的听课笔记……“买了很多书,都在行李箱里。”记者试着提了刘奶奶的行李箱。沉甸甸的。

众和配资-中国配资网排行榜-实盘配资官网-股市如何配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。